Глава 7. Жертвоприношения

Во дворе Скинии находился главный жертвенник, на котором совершались жертвоприношения животных и так называемая хлебная жертва. Позже, уже во времена Второго иерусалимского Храма, к ним добавился обычай возлияния воды на жертвенник во время праздника Кущей (ивр. – Суккот).

На иврите жертвоприношение – קרבן (корбан). Три главных буквы – корень этого слова – קרב , что означает "приближение". В иудейской традиции жертвоприношение символизирует приближение человека к Богу. История жертвоприношений восходит к глубокой древности. В Книге Бытие говорится, что еще до Авраама жертву Всевышнему приносит Ной, благополучно выбравшись из ковчега:

"И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике."Потомки Ноя, жители Ханаана, стали приносить каменным идолам человеческие жертвы, но Бог, как известно, запрещает Аврааму и его потомству подобные изуверства. Отныне сыны Израиля будут приносить в жертву только животных и злаки.

Жертвоприношение Ноя. С картины художника 18-19 вв. Й. А. Коха

Жертвоприношение, таким образом, становится своеобразным средством искупления грехов и очищения от скверны. Возлагая руки на голову животного, священник символически переносил на него грехи. Животное погибало, унося грех того, кто принес в жертву это безвинное существо, чтобы очиститься самому. В это время происходил катарсис: человек, наблюдая за гибелью животного, мысленно должен был очистить свою душу от греховных помыслов, чтобы не грешить в дальнейшем.

Во времена Исхода появляется особый вид жертвы – козёл отпущения (Книга Левит):

"И возьмет [Аарон] двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания; и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения."В оригинале Торы (Ваикра) этот же текст звучит иначе:

"И возьмет [Аарон] двух козлов, и поставит их пред Господа у входа шатра соборного. И положит Аарон на обоих козлов жребий: жребий один для Господа, другой – к Азазелу..."В древней иудейской традиции Азазел – это некий дух или местность, где этот дух обитал. Местность, скорее всего, пустынная. Поэтому живший в 19-м веке британский живописец Холман Хант изобразил несчастного козла, застрявшего копытами в грязях Мертвого моря. "Отпущенный" на свободу, он уносил все грехи народа Израиля, чтобы передать эти грехи Азазелу, их "законному владельцу". В современном иврите выражение: "Лех ле Азазел!" означает "Иди к черту!".

Холман Хант, "Козел отпущения"

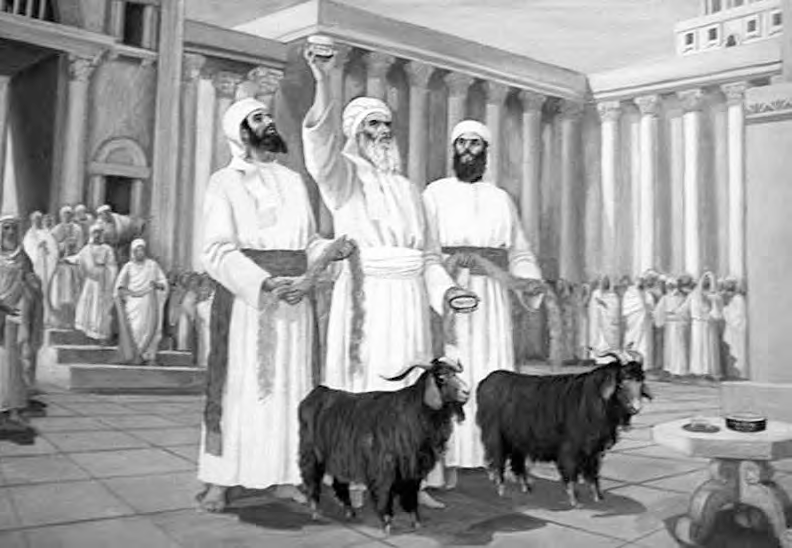

К рогам козла привязаны красные шерстяные нити (на черно-белой иллюстрации, к сожалению, этого не видно). Такие же нити держали в руках левиты по обе стороны первосвященника. Левиты ждали сигнала первосвященника, чтобы привязать на рога одного из двух козлов шерстяной пучок. Если Всевышний простит народу Израиля его грехи, нити должны побелеть. Если не простит – так и останутся красными.

Первосвященник "бросает жребий о двух козлах". Из экспозиции Иерусалимского музея Храма

Еще об одном жертвоприношении, которое оставалось у иудеев на многие века мистическим ритуалом, стоит поговорить отдельно. Речь идет о рыжей телице, приносимой во всесожжение, пепел которой считался священным. Животное целиком сжигалось на жертвеннике, который находился вне стана (Книга Числа).

Жертвоприношение "рыжей телицы" (из экспозиции музея Храма)

Надо сказать, что найти такое животное было делом нелегким, а по меркам сегодняшнего дня, попросту нереальным. Недаром "рыжую телицу без порока" в истории народа Израиля находили всего девять раз. Десятое ее появление ожидается с приходом Машиаха (русск. – Мессия). Пепел рыжей телицы служил для очищения от ритуальной нечистоты. Процесс очищения пеплом, который хранился в Скинии, а потом в иерусалимском Храме, стоил очень дорого, и далеко не каждый мог себе позволить такую роскошь. Но левиты и священники, которые прикоснулись к мертвому телу и стали "нечистыми", не допускались к службе, если не прошли такое очищение. В связи с этим становится понятным их нежелание прикоснуться к умирающему путнику в известной притче Иисуса о "добром самарянине" (Евангелие от Луки).