Глава 14. Введение Богородицы во Храм

Могло ли в конце первого века до нашей эры произойти событие, послужившее поводом для установления одного из самых почитаемых церковных праздников – Введение Богородицы во Храм?

Реакция иудеев на это событие однозначна – нет! Не могло быть этого, потому что оно противоречит законам храмовой службы. Женщин в Храм не допускали, о чем я уже писал в главе об "иудейской богине". Допустим, что это так. Женщина, в понимании мракобесов от любой религии – это сосуд греха. А девочка или девственница? Могли ли они быть допущены если не с самой службе и жертвоприношениям в иерусалимском Храме, то хотя бы к каким-то видам работ?

Чтобы ответить на этот вопрос, поговорим об устройстве иерусалимского Храма, каким его построил царь Ирод Великий, каким его застал Иисус Христос и Его ученики, и каким он оставался вплоть до Великого восстания и разрушения воинами полководца Тита в 70 году нашей эры.

Те, кто приезжает в Иерусалим, хотят увидеть в нем отголоски того, древнего города Иерусалима, по улицам которого ходил Иисус Христос. Это желание возникло еще у паломников, приезжавших в Палестину в начале 4-го века. Тогда каждый древний камень становился свидетелем евангельских событий. Сегодня мы должны честно сказать нашим гостям: того города больше нет! Его остатки скрыты под массивными каменными плитами, которыми покрыл в 135 году площади и улицы римский император Адриан, разрушив остатки построек, уцелевших после Великого восстания. На руинах древнего Иерусалима был построен провинциальный городок с претенциозным именем – Элия Капитолина.

Потом его вновь переименуют в Иерусалим в первой трети 4-го века при императоре Константине Великом. Но вернув городу прежнее название, строители лишь расширят его улицы, снесут языческие постройки и возведут первые христианские святыни. А город по-прежнему останется римским. А потом придут мусульмане и разрушат то, что было построено до них римлянами. Мусульман на время сменят крестоносцы, потом придут мамлюки, за ними – турки, и так бесконечной чередой завоеваний и разрушений будет веками меняться облик древнего Иерусалима, пока не остановится этот чудовищный механизм и не останется от древних построек Иерусалима то, что почему-то называют "культурным слоем". Это когда одна цивилизация "культурно" ломает постройки своих предшественников, засыпая их слоем песка и щебня, а потом новая цивилизация делает то же самое с постройками предыдущей. И "культурный слой" растет ввысь, подымаясь порой на десятки метров от того уровня, где когда-то пролегали городские улицы того Иерусалима, который я называю словами из известной песни "городом, которого нет"…

Что мы знаем о том древнем городе? Что мы знаем об обычаях и нравах его жителей? О Храме, который считался непревзойденной по тем временам постройкой, и равной ей не было даже в столице империи – Риме? Сейчас изучением храмовых построек, насколько это вообще возможно, учитывая целый ряд запретов и ограничений от мусульман, занимаются ведущие археологи Израиля. К ним примыкают десятки археологов со всего мира. Наиболее полное изложение результатов их исследований можно найти в книге Лина Ритмеера "The Quest". На русский язык она не переведена, и вряд ли кто захочет ее переводить в ближайшее время, но тем, кто бывает в нашей стране, я бы посоветовал хотя бы пролистать ее в английском издании. Книга продается в сувенирных магазинах крупных туристических центров Израиля.

Иерусалимский Храм как бы оживает на ваших глазах, и вы видите его главный зал – Святилище, в котором находились три главных предмета: храмовый семисвечник – Менора, жертвенник для воскурения благовоний ("малый жертвенник") и "столы предложения" для 12-ти хлебов. Именно там, в этом зале и произошло знаменитое Благовещение Ангела священнику Захарии о рождении у него сына, будущего Иоанна предтечи, когда "явился ему Ангел Господень,

"стоя по правую сторону жертвенника кадильного"

Зал этот отделяла от главного помещения Храма, называемого "Святое Святых", плотная храмовая завеса. Та самая, которая потом

"раздралась надвое, сверху донизу",когда Иисус испустил Свой дух на Кресте. Но тогда эта завеса, с изображенными на ней двумя херувимами, так же, как и во времена царя Соломона, была одним из главных украшений Храма. И поскольку в Храме постоянного горел огонь Меноры, а на "жертвеннике кадильном" воскурялись благовония, то завеса эта время от времени требовала чистки и обновления. И вот что сообщает нам об этом Мишна – источник, в иудаизме признанный достоверным, поскольку записывалась она еще со слов очевидцев:

"завеса Храма была толщиной с ладонь…. Восемьдесят две девственницы плели ее. Каждый год они сплетали по две завесы, и три сотни священников требовалось, чтобы нести их к бассейну"

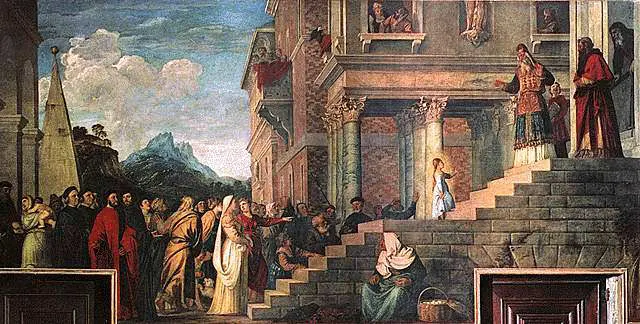

Тициан. Введение Богородицы во Храм

Обратите внимание на число – восемьдесят две девственницы! Могла ли "главная девственница" в истории человечества находиться среди них?

Обратимся еще к одному свидетельству. В Вавилонском Талмуде говорится о "хлебах предложения", которые пекли девушки, а также о благовониях, которые они приготовляли к храмовой службе.

Интересное свидетельство! Как напишет потом в своей книге "С Иисусом по Иерусалиму" бенедиктинский монах и ученый-археолог Баргил Пикснер, устное подтверждение этому он получил от израильского историка, профессора Еврейского университета в Иерусалиме Шмуэля Сафраи (1919-2003).

Значит было! И предание о Ведении во Храм Пресвятой Богородицы могло иметь под собой реальные исторические корни. Обратимся еще к одному источнику, на сей раз наиболее авторитетному – к самой Библии! Один из библейских законов гласил:

"Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится…"

Библия повествует, что обет служения Господу молодые девушки давали во все времена, И молчание отца девушки воспринималось как согласие на такой обет. А предание повествует, что родители Богородицы, святые Иоаким и Анна еще до Ее рождения поклялись посвятить Дочь служению Богу.

Дева Мария проводит в Храме все свое детство. С наступлением зрелости, то есть к 12 годам по иудейскому закону, Ее возвращают в родительский дом.

Конечно же, как и во всякой легенде, доля вымысла порой может превосходить числом долю истинны. И таким вымыслом, несомненно является посещение Ею того, что находилось за храмовой завесой – помещения, называемого Святое Святых, где когда-то стоял Ковчег Завета. Христианская традиция трактует это событие так: поскольку Ковчег Завета безвозвратно исчез еще во времена Храма Соломона, то он должен появиться вновь в преддверии прихода Спасителя, но уже не как материальный предмет, а как Пречистый Сосуд, в котором должен зародится Новый Завет и Новая Церковь.

При всей трогательности и красоте этой церковной парадигмы, принять ее как реальный эпизод из жизни Пресвятой Девы невозможно: в Святое Святых, кроме первосвященника никого не допускали под страхом смерти! Правда, однажды этот обычай был нарушен римским военачальником Помпеем. Великий завоеватель Иудеи решил полюбопытствовать, а что же прячут евреи за этой завесой, и бодрым шагом полководца вошел внутрь. Удивлению римлянина, ожидавшего увидеть там мраморную статую одного из богов, не было конца: помещение было пусто, и лишь таинственный полумрак и запах тлевших за завесой благовоний напоминали о том, что здесь обитает Незримое.

Легенды и реальность времен Второго Храма перешли в предания и историю. Но часто история писалась со слов не совсем бесстрастных свидетелей. Известно, что Иосиф Флавий, из книг которого мы узнаем, по большей части, о жизни тех поколений, писал свои книги, будучи сначала пленником, а потом почетным гражданином Рима. Иудей, потомок древнего священнического рода, он восстанавливает перед нами картины жизни Иудеи и Иерусалима, но во многом пытается угодить своим римским патронам.

Талмуд и Мишна писались в течение нескольких веков. Их составители использовали знания, передаваемые из уст в уста в течение всех поколений со времен существования еврейского народа. И когда этому народу стало грозить чисто физическое уничтожение, вымирание и ассимиляция с другими народами мира, наши мудрецы приняли решение записать свою "устную Тору".

В нее вошли как древние повествования и легенды (Агадот), своды еврейских законов (Гемара и Галаха), так и свидетельства очевидцев, описавших устройство Храма, ритуалов и жертвоприношений (Мишна). Насколько эти свидетельства верны, насколько полно они отразили быт и законы иудеев того времени – судить трудно. Могло ли быть упущенным в этих свидетельствах такое явление, как существование при иерусалимском Храме интерната для девочек, чьи родители решили посвятить свои чада службе Всевышнему, мы не знаем.

Но очевидно другое. Не будет излишним напомнить христианским паломникам о том, что Стена Плача – это часть того самого Храма, куда в конце первого века до нашей эры была отдана родителями на воспитание девочка по имени Мирьям, прославившая в веках имя Марии.